La noche del jabalí, del escritor mexicano, más específicamente durangueño, José Ángel Leyva, es una especie de viaje hacia el sueño, la pesadilla, los deseos; esos mundos imaginarios que es posible construir a través de recuerdos reales y ficticios.

Las breves narraciones de los personajes se suceden con un lenguaje que exhibe la vocación poética de José Ángel Leyva. Hay un buen uso del adjetivo literario, de la paradoja y la metáfora. Por ejemplo, los personajes «escuchan los primeros sonidos intestinales de la madera» (p.42.); o bien, refiriéndose a un tipo de nombre Eugenio, cuyo rasgo más humanizado era golpear a su propia madre, Leyva dice: «Tenía la mirada de apando, turbia y plena de resentimiento, no porque estuviera recluido en celdas oscuras sino porque se la pasaba, como buen durangueño, bebiendo mucho y resistiendo poco, en las más sombrías cantinas del pueblo»…

Otro de los recursos que le gusta emplear es la redefinición de frases hechas, pues en vez de la célebre y bíblica: “Pérdónalo, Señor, no sabe lo que hace», en plena borrachera el primo Polín declara: Perdónalo, está borracho y no sabe lo que piensa». (p. 75) Y en otra ocasión destaca la paradoja, cuando lo decisivo es el insomnio, el mismo Polín aparece desvelado igual que el poeta, mientras que el Diablo por supuesto dormía como angelito.

En el primer plano de la narración hay poco movimiento: ir y venir de copas y licores, vaivén de hamacas, preparación de guisos que son felizmente disfrutados por los personajes y envidiados por los lectores que desearían probar un buen trozo del pescado a las brasas, una ración de langostinos y frutas, un trozo de carne de jabalí pequeño, ese cerdo salvaje que sirve de pretexto al autor para demorarse en la pasión culinaria de sus personajes y en la edificación de ritos a cual más extraños.

No sólo los ritos culinarios son extraordinarios en este libro, los mestizajes animales también: superan con mucho los tímidos intentos actuales de la ingeniería genética y sus alimentos transgénicos, pues en la novela de Leyva, existen coacopollos, coacoyales, cocuyotes, sirenas, iguacates, igualicanos, gaviorciélagos, murcierántulas, y qué decir del famoso caimanado en peligro de extinción debido al valor de sus astas y de su piel.

Se trata, pues, de un escenario en el que, como en nuestros países de América Latina, conviven leyendas y crónicas de pueblo en las que la gente tiene, evidentemente, mucha más fe que en la historia oficial. Lugares en donde hay no sólo animales fantásticos en peligro de extinción, sino playas enteras, pues no hay pueblo con alguna belleza natural, por muy imaginario que sea, que no reciba las asediadoras ofertas de los inversionistas extranjeros que fundarán cadenas hoteleras para que «…los turistas viajen con sus costumbres y sus vicios, sus indolencias y sus comparaciones [ … 1 para que el alemán halle sus salchichas alemanas; para que el estadounidense mida el grado de civilización de acuerdo con el número de hamburgueserías y de autos, para que los franceses pidan un aeropuerto en donde aterrice el Concord, y para que los ingleses encuentren pubs.» Para que todos «se frían las pieles urbanas» (p. 112)

La Soledad es un pueblo bien fundado, con gentilicio y todo, pues sus habitantes se llaman choleños. Y sus jóvenes se trasladan sin necesidad de pasaporte a ciudades que aparecen en mapas real-es, lo mismo a la peligrosa Ciudad de México que a la antigua Unión Soviética. Los choleños, como cualquier gente, sufren pasiones contrariadas: conocen el amor sexual y el amor a la tierra propia, pero sobre todo, el amargo sabor de la traición, pues no contentos con irse a otras latitudes a padecer nostalgia por La Soledad recién abandonada, están dispuestos a vender sus hectáreas de playa para que sean invadidas por los turistas y la globalización. Gente lejana, ajena al mar, que no pedirá para comer jabalíes con coco sino hamburguesas con queso y a la que no le importará cuándo llegó la primera máquina Singer, ni cómo llegaron los primeros litros de vino por mar, ni deseará que un loro le dé la explicación de por qué alguna vez no hubo perros en Islandia.

En un segundo plano de ficción, La noche del jabalí de José Ángel Leyva es un territorio imaginario en donde cuaja la realidad, en donde un poeta se nutre de las narraciones de sus amigos y parientes para escribir una novela en la cual se da noticia del levantamiento indígena en Chiapas, en donde campean la injusticia y la miseria. No deja de ser interesante que, como en la vida de México, esa novela se mantiene dentro del libro corno proyecto, como un esfuerzo inacabado, siempre en espera de ser resuelto.

Así, si bien La noche del jabalí está llena de crónicas imaginarias, de acontecimientos insólitos como que la luna baje a beber al mar, para el lector atento, está también escrita la otra historia, la de ese México urbano, rural, indígena, sincrético que surge diáfano detrás de cada formidable y acaso inverosímil relato de ficción. Sólo hay un asunto que no pude tragarme, que hizo para mí peligrar el tejido de la verosimilitud: Cuando a La Soledad llega un ejemplar de la revista Alforja, revista que dicho sea para terminar es un trabajo real de lucha real por mantener un espacio real, quiero decir digno, para la poesía.

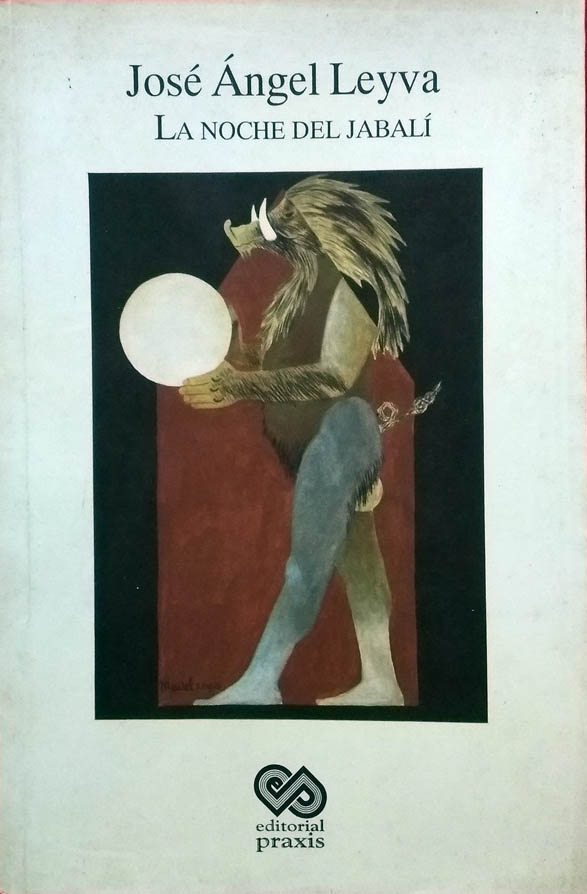

*José Ángel Leyva, La noche del jabalí, editorial Praxis, México, 2002.

Óscar de la Borbolla, escritor y poeta mexicano, estudió Filosofía en la UNAM y ejerce como docente en la Escuela de escritores de la SOGEM y en otros talleres literarios. A lo largo de su carrera ha impartido numerosas charlas y conferencias en universidades tanto de América Latina como de Estados Unidos o Europa. Es autor de relatos, novela, poesía y ensayo, siendo ganador de premios como el Internacional de Cuento Plural 1987 o el Internacional de Cuento Plural 1987. De entre su obra habría que destacar títulos como El futuro no será de nadie, Las esquinas del azar o Instrucciones para destruir la realidad.